|

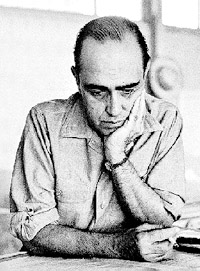

Odia el ángulo recto tanto como el capitalismo. Oscar Niemeyer, que cumplió 100 años, ha sido un comunista convencido y un arquitecto atípico: nunca ha pensado que la arquitectura pudiera cambiar el mundo. "Para cambiar la vida de los pobres hay que salir a la calle y protestar", asegura. En los últimos días, el ático con vistas a la Playa de Copacabana desde el que defiende a los desheredados ha visto circular al embajador ruso, que le llevó el collar de la unidad de los pueblos, al presidente Lula, que le impuso la Medalla al mérito cultural y a un enviado de Nicholas Sarkozy, que le impuso la Legión de Honor.

Artífice de la ciudad de Brasilia, pocos creadores cuajan una obra capaz de representar el espíritu de su país y menos mantienen, inquebrantable, un perfil tan obcecado. Niemeyer no acudió a recoger el Pritzker que le concedieron en 1988. Tampoco el Príncipe de Asturias del año siguiente. Tiene miedo a volar. Puede parecer una anécdota, pero es un rasgo de carácter en alguien que, durante años, y para construir la capital del país, recorrió en coche los más de mil kilómetros que separan Brasilia de su piso en Rio de Janeiro.

Desde la terraza, Niemeyer alarga la vista para atisbar las curvas de las bañistas y las montañas que luego lleva a sus diseños. Frente al mar, más allá del Pan de Azúcar, puede ver el platillo volante de su Museo en Niteroi. Y en la misma ciudad, pero muchas estaciones de metro tierra adentro, están sus monumentos a los obreros huelguistas y los campesinos sin tierra.

Niemeyer fue un carioca desocupado y bohemio que decidió estudiar cuando, a los 21 años, se casó con Annita, una inmigrante italiana con la que compartiría éxitos, exilio y una hija. Siendo estudiante, conoció a Le Corbusier y a Lucio Costa, el urbanista al que llamaría para dibujar Brasilia en los años 50. Desde que, en 1945, donara su despacho para montar la sede brasileña del partido, ha sido también un comunista autor de hermosas iglesias, como la de San Francisco en Belo Horizonte, que tardaron 16 años en consagrar porque tenía un aspecto irreverente.

Por ese carné, le han negado varias veces el visado para Estados Unidos. Y aunque en 1939 desembarcó para levantar el pabellón brasileño en la Feria de Nueva York, no consiguió entrar para dar clase en Yale ni para convertirse en decano de Harvard. De Gaulle promulgó un decreto que le permitió construir en Francia el tiempo que la dictadura militar lo obligó a exiliarse en París. Allí levantó la sede del Partido Comunista. Y esa conexión política lo llevó a construir la Editorial Mondadori en Milán.

Siempre ha defendido que la lucha política es más importante que la arquitectura y para homenajear a su abuelo, un ministro del tribunal supremo de quién dice haber heredado la solidaridad, sus últimos trabajos los ha firmado con su nombre completo Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer. "Mi abuelo fue un hombre útil y murió pobre. Qué orgullo", ha dicho. Su receta para la eterna juventud es actuar como si tuviera cuarenta años. Hace dos, se casó con su secretaria de sesenta. Y hoy, además de en Avilés, construye un auditorio en Ravello, un parque acuático en Postdam y la Plaza del Pueblo en Brasilia. Todo sin moverse ya de Copacabana. Convencido de que deben erradicarse las desigualdades, quiere que se le recuerde como "un ser humano que pasó por la tierra como los demás".

Natxu Zabalbeascoa |