|

El origen de la melancolía

En la galería Tate Britain de Londres cuelga un magnífico óleo de John Everett Millais que propone cómo pudo haber sido un instante absolutamente crucial en la historia de Occidente. El cuadro se llama La niñez de Raleigh (1870) y en él se ve al extravagante aventurero, bucanero, poeta y consejero de Isabel I cuando contaba apenas unos ocho o diez años, sentado en la parte más alta de un fuerte sobre el mar junto a otro niño de su misma edad. El instante que el pintor prerrafaelista trata de evocar con su obra es la epifanía vocacional de Walter Raleigh, el momento en que se despierta en el trágico héroe isabelino la sed de aventuras ultramarinas.

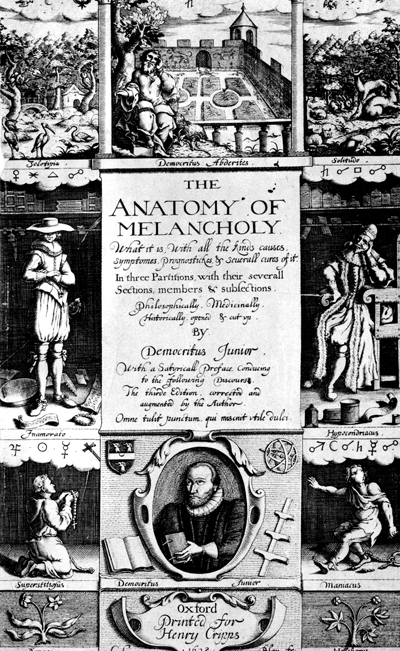

El año en que Raleigh encontró su destino en la hoja de un hacha y en las manos de un verdugo (1618), otro gran aventurero y explorador, pero de bibliotecas, estaba encerrado en la Bodleiana de Oxford concluyendo una obra que habría de hacer historia. Este otro explorador se llamó Robert Burton y su obra, La anatomía de la melancolía (1621). El libro, que sólo durante el siglo XVII habría de ver siete reediciones, fue publicado bajo seudónimo. Dado que Demócrito de Abdera, según la tradición, había sido uno de los primeros en investigar la sede de la bilis negra (melaina chole o atra bilis) en el cuerpo, Burton decide bautizarse Demócrito Junior y continuar la tarea que el legendario filósofo atomista había dejado inconclusa.

Al mismo tiempo que los marinos descubrían nuevas tierras, los cartógrafos ensanchaban los mapas, los científicos dinamitaban los caminos estelares con sus telescopios y los filósofos confirmaban la infinitud del universo, Burton leía, tomaba notas y paseaba por los márgenes del canal de Oxford rumiando una idea. En Londres, los reyes Estuardos se entramaban cada vez más en un conflicto de poder con el Parlamento que habría de ser su perdición; del otro lado del Canal de la Mancha, católicos y protestantes luchaban encarnizadamente; y Burton leía y masticaba aquella idea.

La melancolía o bilis negra, aquella vieja conocida de los médicos desde épocas inmemoriales, era considerada aún en tiempos de Burton uno de los cuatro humores básicos que existen en el cuerpo (junto con la sangre, la bilis amarilla y la flema). La persona que nacía con un exceso de bilis negra en el cuerpo y bajo el influjo del telúrico Saturno era tenida por desgraciada y vil desde épocas remotas. Si uno presta atención a las características que se estimaron típicas del melancólico a lo largo de la antigüedad tardía y del Medioevo se percatará con sorpresa de que prácticamente coincidían con los siete pecados capitales. Avaricia, lujuria, pereza (o acedia), envidia y tristeza eran notas típicamente endilgadas al pobre atrabiliario.

Sin embargo, y a raíz de un interesante texto compuesto por Aristóteles mismo o alguno de sus discípulos (el Problema XXX), la melancolía también fue considerada por algunos una condición privilegiada de hombres inspirados, hombres de genio poético, filosófico y religioso. Esta idea del genio melancólico es rescatada por el Renacimiento, reluce en las obras de Marsilio Ficino y Cornelio Agrippa y, transfigurada y banalizada durante el siglo XIX (quizás más por los poetas simbolistas que por los románticos), llega hasta nuestros tiempos.

Burton se consideraba él mismo un melancólico y escribía en el prólogo al lector: "Escribo sobre la melancolía para mantenerme ocupado y evitar la melancolía". Pero también estaba convencido de que su aflicción no era una mera condición humoral ni un aciago destino astrológico. El mundo está enfermo, los hombres están (estamos) enfermos, dice Burton, y la pandemia se llama melancolía. Sus causas son múltiples, sus tipos, variados; la melancolía es un monstruo de mil caras. La predisposición innata y la posición de los planetas al momento del nacimiento, que habían sido factores fundamentales hasta el Renacimiento a la hora de diagnosticarla y tratarla, pasan en la obra de Burton a un segundo plano. El propósito de su monumental suma de psicopatología, que está salpicada de anécdotas apasionantes, digresiones geniales y momentos de gran vuelo especulativo, es denunciar una endemia global, explicar sus causas, enseñar cómo diagnosticarla e indicar cómo curarla, o al menos cómo paliar sus efectos funestos.

La edición de La anatomía de la melancolía de 1932, basada en la de 1638 y reeditada en Nueva York en 2001 (New York Review Books), tiene alrededor de 1.350 páginas y un grosor decididamente intimidante. Quien la abra y se aventure, sin embargo, encontrará una prosa amena, intimista, escrupulosa y deliciosamente irónica. Burton entretiene, sorprende, exalta e incentiva. La obra se divide en tres grandes particiones, cada una con sus secciones, miembros y sub secciones. La primera partición examina con minucia las causas de la melancolía. Desde Dios y sus puniciones hasta el diablo y su cohorte de espíritus malignos, pasando por desastres naturales, tragedias personales, pasiones incontrolables, atrofias en los órganos vitales y diversas formas de delirio, las causas de la aflicción melancólica son una miríada. El mundo que observa Burton con timidez y fascinación a través de las ventanas de su biblioteca de Babel es un sitio tan bello como inhóspito, tan apasionante como peligroso. Su novedosa vastedad, que Burton busca reflejar en la enormidad de su obra, revela tanto nuevas bellezas como nuevos males y el hombre, cada vez más pequeño e indefenso, dominado por el temor al infortunio inminente, como Robinson Crusoe en la isla, no puede evitar caer prisionero de la tristeza infinita.

Cómo hacer frente a la melancolía es el tema de la segunda partición. Burton recomienda hierbas y talismanes que amenguan los efectos perniciosos del mal saturnino. Cambios en la dieta, en la rutina y en los hábitos también son altamente recomendables. En la famosísima "Digresión sobre el aire" encontramos uno de los momentos más sublimes de la obra. Tratando de ilustrar las bondades de un cambio de aire, Burton imagina ser un halcón que vuela a lo largo y a lo ancho del orbe. De las minas de Potosí a las cuevas de Cantabria, del templo de Jerusalén al gran templo del sol en Tenochtitlán, de la China a la Cochinchina y de la Patagonia a las fuentes del Nilo, en un afiebrado monólogo interior, Burton da rienda suelta a su fantasía melancólica y recorre a vuelo de pájaro ese mundo acerca del que tanto había leído. Gracias a esta misma metamorfosis totémica, se eleva más allá de la estratósfera y confirma con sus propios ojos la teoría copernicana, por defender la cual en esos mismos años se estaba juzgando a Galileo en Italia.

Decía Mario Quintana, el poeta brasileño, que viajar no es más que cambiar el escenario de la soledad. Sin embargo, Burton ¿y, junto con él, la sabiduría popular¿ sostiene que la dispersión y los cambios de aire ayudan a combatir la tristeza. Él, no obstante, no salió nunca de Inglaterra, haciendo suya la máxima taoísta del sabio que conoce todas las cosas sobre la tierra sin jamás atravesar el umbral de la puerta de su casa; y contradiciendo sus propios consejos, feliz en su "dulce melancolía" y en sus arrebatos fantasiosos.

La tercera y última partición de la obra escudriña los dos tipos de melancolía que Burton considera más comunes y de efectos más nocivos tanto para el individuo como para la sociedad. Hablamos de la melancolía amorosa y de la melancolía religiosa. La primera es provocada por el mal de amores y, describiéndola, Burton recurre a las más insólitas historias de desventuras amorosas que produjo la tradición literaria occidental. La segunda es, quizás, la que más preocupa al autor. En Europa, la Guerra de los Treinta Años, en gran medida un conflicto entre católicos y protestantes, hacía correr ríos de sangre y, en la Inglaterra de Burton, los estuardos filo católicos se enfrentaban con el Parlamento protestante. Las pujas por el poder llevarían, ya muerto Burton, a la guerra civil y acabarían en 1645 con la ejecución del arzobispo de Canterbury, William Laud, acusado de papista por anglicanos y calvinistas, y del rey Carlos I en 1649.

Las dos formas más comunes de melancolía religiosa son, según Burton, el ateísmo y la idolatría. Ateos son los libertinos, los epicúreos y toda calaña de truhanes. Idólatras, por el contrario, son tanto aquellos que tergiversan la palabra de Dios, incitando a la disputa y ávidos de ganancias terrenales, como las hordas que siguen a estos predicadores del mal. Católicos, judíos, musulmanes, paganos e incluso calvinistas y presbiterianos eran considerados idólatras por Burton. Sus encendidas diatribas contra el Papa y los jesuitas son de una animosidad dialéctica realmente vertiginosa.

La anatomía de la melancolía se abre con un poema dedicado por Burton a su obra: Democritus Junior ad librum suum. En él le augura que recorra el mundo y los siglos. La tradición se ocupó de que el libro hiciese realidad el deseo de su autor. Sterne lo plagió, Keats lo subrayó, Borges lo citó, Sebald lo devoró, Burgess lo veneró. Se tradujo al francés, al alemán, al italiano y al español. Lejos de ser una afición extravagante, la lectura de Burton es tanto una aventura terapéutica como una empresa amena y gratificante, aunque muchas de sus aristas estén ya carcomidas por el óxido del anacronismo. En Duelo y Melancolía (1917), Freud aún sigue refiriéndose al melancólico, pero la psiquiatría moderna prefiere hablar de depresivo, o de bipolar, mientras que la melancolía se asocia con domingos lluviosos de invierno al son de "Claro de Luna". Melancólico es hoy predicativo del verbo estar y no ya del verbo ser.

Sin embargo y a pesar de la discrepancia terminológica, Burton se nos acerca. La exasperante sensación de fragilidad y de pequeñez que el Demócrito inglés consideraba nota esencial del ser humano era en sí misma el humus en el que germinaba la melancolía; y el mal universal de la bilis negra no era más que la reacción más frecuente y más equivocada ante la infausta condición ontológica que nos ha tocado en suerte. ¿No es acaso su mundo barroco, enfermo de melancolía, un espejo lejano de nuestro mundo, enfermo de ansiedad y de depresión

Pablo Maurette |