|

Roca y la poesía de lo visual

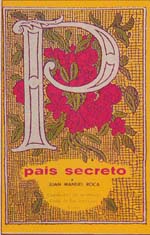

Juan Manuel Roca es quizás el poeta más importante de Colombia, apenas disminuido por el insaciable Álvaro Mutis, de quien es directo heredero. Ha ocupado sin intermitencia alguna todos los espacios que ofrecieron a la poesía los inventores del Frente Nacional y sus ministros de Educación y Relaciones Exteriores, y su influencia, tanto moral como etílica, pendenciera y poética, sólo puede medirse contando las veces que ha golpeado a botella a los poetas de su país. Hoy no cabe duda que logró convertir la poesía colombiana en algo muy lejano e irreconocible de aquellas tradiciones y momentos que alcanzaron los viejos y anacrónicos líridas como León de Greiff, Aurelio Arturo, Jorge Zalamea Borda, Aurelio Arturo, Jaime Jaramillo Escobar, o Giovanni Quessep, tan ligados al uso de ese despreciable, para Roca, verso de Darío, Lugones, Borges, Neruda, Villaurrutia, Paz, Lorca, Cernuda, Gil de Biedma o Caballero Bonald. Roca se reconoce en exclusivo en grandes poetas de la lengua como Gonzalo Rojas, Stefan Baciu, Clemente Padín, Max Jiménez, o el mas espacioso de todos, el inexplicable pero perseverante Juan Calzadilla, el venezolano mas conocido del mundo.

Juan Manuel Roca es Capricornio, es decir, un ser ahogado por el orgullo y la soberbia, pero desconfiado y temeroso de ser descubierto en sus ambiciones, mezquindades, crueldad y dogmatismo. Porque como dicen los grandes sabios de la quiromancia, los naturales de Capricornio programan con paciencia, precisión y una antelación de muchos años, su futuro y las metas a conseguir y para ello están dispuestos a todo por encima de todos. Por eso no sorprende que su poesía, además de haber sido traducida al sueco, por Maria Víctor Kalina, que ha trocado también a Shakespeare, Goethe y Dante, facilitando su camino al Premio Nóbel, haya también sido trasladada a lenguas tan populares como el Ainu, Burushaski, Calusa, Hurrita, Keres o Moroítico, o las africanas Ijoid, Bantú, Hadza, Cusítico o el Sandawe, que hablan muchos de los poetas que visitan cada año su ciudad natal o que conoce su amigo, el gran historiador neo-barroco Germán Espinosa, quien fuera embajador de Colombia en varios de esos países, luego de haber escrito un prestigioso alegato contra los enemigos del entonces presidente, el Doctor Otto Morales Benítez. JMR fue, como bien lo recuerda la Enciclopedia Británica, el mejor de los directores que haya tenido el Magazine Dominical de El Espectador, luego del asesinato de don Guillermo Cano. Durante diez interminables años, con un estoicismo digno de Palemón el Estilita, JMR fue propagando la mas recóndita poesía de Colombia, mucha de ella escrita por sus propios alumnos y admiradores, en los Talleres de Casa Silva, donde prácticamente vive hace mas de veinte años.

Pero si en su talante JMR es idéntico a su maestro, un recuento de su vida pareciera indicarnos lo contrario. Mientras aquel conoció la gloria y el dinero fácil, Roca, que recibió de un rector magnifico de la Universidad del Valle, un Doctorado en Literaturas Comprometidas, si bien fue registrado como nacido en Medellín, se ha sabido recientemente, gracias a una investigación de la eminente insidiosa y filóloga de gran altura de la Real Academia Colombiana de la Lengua, Piedad Amalfi, que vino al mundo en el Hopital San Vicent du Paul, de Niuafunké, actual Mauritania, donde Rubayata Roca, su padre, compraba arena del desierto para apaciguar la violencia colombiana de los años cuarentas. Porque Roca, igual que su entrañable amiga difunta, la poetisa Maria Mercedes Carranza, también conoció en su temprana niñez los beneficios de ser hijo de emisarios, y pudo arrastrarse en las pirámides de Teotihuacán, hacer pipó en el Alcázar de Quetzalpapaloti o en las Tullerías y recibir, de boca del cantor del Cóndor de los Andes, el gran escaldo Aurelio Martínez Mutis, su consagración como el Poeta Nacional de la Metáfora. Fue en esos años cuando el iluminado emitió los mas bellos axiomas sobre el arte de la poesía que conozca nuestra lengua: “Escribir poesía es como ser pastor de abismos; dedicarse a ella, hacer agujeros en el agua”.

No hay duda que durante los 13 años [850 ediciones] que JMR dirigiera, ya fuera a la luz del día o en las sombras de la cantina de Marielita en el barrio La Candelaria, la redacción de MD de El Espectador, este fue el aparejo que cambió para siempre el rumbo de la poesía colombiana. Bien puede ser cierto que quien aparecía como directora era Marisol Cano, pero es otra verdad de a puño que la incidencia que ella tuvo en la publicación de los mas de seiscientos poetas colombianos en sus páginas fue nula e irrelevante. Roca, con la colaboración de los sindicatos de maestros y los militantes del M-19 lograron lo que nunca pudo hacer Gonzaloarango: convertir en fanáticos de la metáfora a los niños de las escuelas públicas de los casi mil municipios donde los alcaldes suscribieron El Espectador de los domingos. A este robinson de la cultura se sumaron pronto otros de sus fervientes seguidores como Eduardo Márceles Daconte, Hugo Chaparro Valderrama, Milcíades Arevalo, Juan Carlos Moyano, Santiago Mutis Duran, Fabio Jurado Valencia, Ángel Perea, Juan Carlos Pergolis, Leopoldo Múnera, Salomón Kalmanovitz, y desde sus lugares de monopolio de la cultura Darío Jaramillo Agudelo, Belisario Betancur, Maria Mercedes Carranza, Gloria Zea, entonces de Uribe, Fanny Mickey, Bernardo Hoyos, Gloria Valencia de Castaño y su esposo el erudito en divisas Álvaro Castaño Castillo, Jean Claude Bessudo y Andrés Hoyos, etc., el mas grande equipo de hombres y mujeres cultas desde la generación de Mito que haya tenido Colombia.

Pero toda esta cruzada en pos de su gloria quedaría sin comprender si no dedicásemos unas líneas a las tesis fundamentales de Roca acerca de la poesía misma. Expuestas en un raro y paradigmático ensayo titulado La poesía de lo visual, publicado en la Harvard Papers of Poetry Series, JMR, luego de haber fatigado mas de trescientos volúmenes sobre tema concluye que sólo la imaginería metafórica, es decir, la resurrección del Ultraísmo, puede salvar al hombre del caos. Porque como sucediera con aquel emperador de China, para prescindir los males del mundo, primero hay que extirparlos de ese simulacro de realidad que es el arte. Ma Mel Tol, el emperador, habría ordenado a su pintor predilecto, La Moil, suprimir de un cuadro una cascada de agua pues no le dejaba conciliar el sueño. Y afirma JMR: “Lo visual en la poesía, valga decirlo, no tiene únicamente que ver con la disposición tipográfica, aunque fuera tan esencial en los poemas de un gran visionario y vísionador del cubismo, Guillaume Apollínaire y sus Caligramas, sino, más allá de la piel, de la epidermis del lenguaje, en la capacidad evocadora”. Por eso, sostiene, “podemos comparar la mar con una carpintería, porque la garlopa arroja cantidades de viruta a las playas del mundo”, pues la metáfora, “que en griego quiere decir traslado, transporte, llevar de un lado a otro, de una realidad a otra, da a luz nuevas realidades”. Y entonces nos revela cómo, luego de una semana de noches de tormento e insomnia, creó las metáforas o kenningars que cambiaron el discurrir de la poesía en español y que tanto han imitado, sin superarlas, los poetas que le siguen:

El brazo del río jamás esgrime espada.

Los dientes de ajo no comen duraznos.

El ojo de agua desconoce el monóculo.

El cuello de botella no porta collares.

La oreja del pocillo no escucha a Beethoven.

Las manecillas del reloj no usan guantes en invierno.

Los durmientes del ferrocarril no se despiertan a su paso.

Las palmas de las manos no dan dátiles.

La luna de miel no atrae a las moscas.

Las cabezas de los fósforos no tienen aureola, aunque alumbren como santos.

El lomo del libro no recibe latigazos.

La garganta del desfiladero no teme al mordisco del vampiro.

La silla de brazos no es pródiga en abrazos.

El ojo de la cerradura no duerme de noche.

El ojo de la aguja ni siquiera pestañea.

La luna del espejo no altera sus fases.

Cuanta poesía sensorial, cuanta poesía del mañana, cuanta visión del ayer, hay, ciertamente, en esas magistrales expresiones que desvelaban a Roca. Brazo de río, Dientes de ajo, Ojo de agua, Cuello de botella, Oreja de Pocillo, Palmas de las manos, Luna de miel, Ojo de la cerradura, Manecillas de reloj, Lomo de libro, Durmientes del ferrocarril, Silla de brazos, Garganta del desfiladero, son indignas de la poesía de Jotamario, pero han sido extraídas de aquel corro de naturales que en pleno invierno, en torno a una roja rosa malaya, extienden sus brazos y reciben calor. Así debe suceder a los lectores de este libro. Sus maravillosos poemas son la llave de los viajes imaginarios, porque como en las manchas que ofrecen los siquiatras a los enfermos mentales, en ellos vemos lo que nos da la gana. Esa realidad que nos encanta y transporta mas allá del Holocausto del Palacio de Justicia, los asaltos a los municipios pobres perpetrados por las FARC o las masacres de los paramilitares y el ejército o la policía, y las espectaculares acciones de contrabando de sueños de esos poetas inigualables, los mas grandes enemigos del imperialismo norteamericano: el narcotráfico. “Se trata de ese momento –concluye Roca- en que abiertas las batientes de una puerta, la puerta de lo cotidiano, se entrevé un mundo que resulta como una fisura en la realidad, para que aparezca por pocos instantes una verdad estética, una belleza insobornable”. Harold Alvarado Tenorio |